Gefangenendilemma – Erpresste Kooperation

Das Gefangenendilemma ist ein Klassiker der Spieltheorie. Trotzdem gibt es immer noch Neues zu entdecken. Beispielsweise, wie Erpressung zur Triebfeder für die Evolution von Kooperation werden kann.

(19. Juli 2013) Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie und Ihre Komplizin Dora Dubiosa haben das Laborbuch des brillanten Professors Futura gestohlen und an einem geheimen Ort versteckt, den nur Sie und Dora kennen. Futuras bahnbrechende Entwicklungen werden Ihnen zu Reichtum verhelfen, so Ihre Hoffnung. Da der bekannte Wissenschaftler aber auch in Geheimprojekte der Regierung involviert ist, sorgt das Verschwinden seiner Aufzeichnungen für einigen Wirbel.

Prompt steht am nächsten Tag die Polizei vor der Tür und nimmt Sie hops. „Ich will ehrlich zu Ihnen sein“, erklärt der Kommissar, „wir können Ihnen und Ihrer Komplizin nur den Einbruch ins Institut nachweisen, nicht aber, dass Sie wirklich das Laborbuch entwendet haben.“ Jetzt wäre es klug, zu schweigen, dass ist Ihnen klar. Wenn beide, Sie und Dora, keine Aussage machten, würde man Sie lediglich zu einer Bewährungsstrafe verurteilen. Würde hingegen das Versteck des Laborbuchs bekannt, wäre die Beweislast erdrückend. Dann ginge es nicht mehr um einen simplen Einbruch, sondern um Spionage. Eine mehrjährige Haftstrafe wäre Ihnen ebenso wie Ihrer Komplizin sicher. Sie müssten also ganz schön dumm sein, das Versteck des Laborbuchs auszuplaudern.

Verrat günstiger als Vertrauen

Doch der Kommissar unterbreitet Ihnen ein verlockendes Angebot: „Wenn Sie uns verraten, wo sich das Laborbuch befindet, können Sie als Kronzeuge auftreten und gehen straffrei aus.“ Sie sind skeptisch. „Was wäre denn, wenn Dora Dubiosa Ihnen auch das Versteck verrät? Dann brauchen Sie ja gar keinen Kronzeugen mehr!“ „In diesem Fall“, so der Kommissar, „würde der Richter Ihnen beiden zugute halten, dass Sie geständig sind. Egal, was Sie verbrochen haben, Sie beide müssten dann lediglich für ein Jahr ins Gefängnis.“ „Dürfte ich kurz mit Dora Dubiosa sprechen?“, bitten Sie den Beamten. Dieser grinst. „Natürlich nicht! Und Frau Dubiosa bekommt in diesen Minuten dasselbe Angebot unterbreitet!“

Sollten Sie sich jemals in einer solchen Situation wiederfinden, dann stecken Sie im so genannten Gefangenendilemma. Auf den ersten Blick scheint es sinnvoll, dass die beiden Beschuldigten zusammenhalten, also miteinander kooperieren. Denn schweigen die Beteiligten, bekämen beide lediglich eine geringe Strafe auf Bewährung für den Einbruch. Andererseits kennen Sie Ihre Komplizin nicht gut genug, um ihr vertrauen zu können. Entschließen Sie sich zur Loyalität, während Ihre zwielichtige Partnerin Ihnen in den Rücken fällt, dann wären Sie der Dumme: Sie erhielten die volle Strafe, und Dora Dubiosa käme ungeschoren davon. Umgekehrt könnten Sie selbst aber eine Aussage machen und das Versteck preisgeben. Dann hätten Sie die Chance, straffrei zu bleiben und riskieren lediglich ein einziges Jahr im Gefängnis. Was also tun Sie?

Die Spieltheorie

„In dieser Situation ist es für Sie selbst immer am besten, nicht zu kooperieren“, erklärt Christian Hilbe. Der Mathematiker hat sich immer wieder mit dem Gefangenendilemma beschäftigt. Nicht etwa, weil er mit dem Gesetz in Konflikt geraten wäre, sondern von einem rein wissenschaftlichen Standpunkt aus. Hilbe forscht am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön; zuvor promovierte er bei Karl Sigmund in Wien.

„Karl Sigmund hat das Feld praktisch mitbegründet“, erklärt Hilbe und schildert, worum genau es geht: „Wir schauen uns Interaktionen an, die zwischen Menschen oder verschiedenen Tieren ablaufen, und beschreiben diese als Spiel.“ Im Vordergrund steht dabei immer die Frage nach der optimalen Strategie. „Spieltheorie“ nennt sich diese Wissenschaft an der Grenze zwischen Mathematik, Gesellschaft und Evolutionsbiologie. Und das Gefangenendilemma ist ein altbewährtes Studienobjekt der Spieltheoretiker.

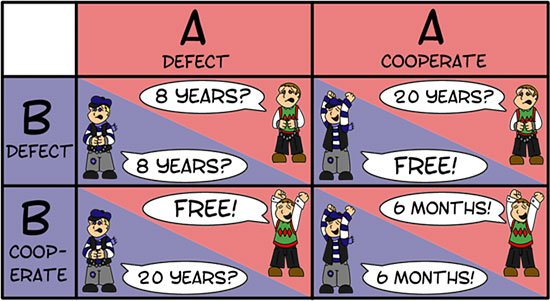

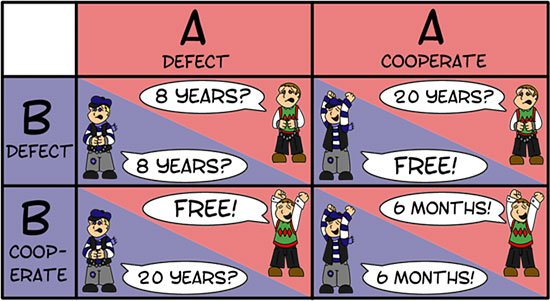

Die optimale Strategie kann man sich für obiges Beispiel leicht herleiten, indem man eine Tabelle mit den möglichen Spielausgängen anlegt. Dabei zeigt sich: Verraten die beiden Beschuldigten sich gegenseitig, so schneiden sie als Team schlechter ab, als wenn sie schweigen. Für Sie selbst als Einzelperson dagegen ist etwas anderes günstiger. Werden Sie von Ihrer Komplizin verraten – man spricht von einem defektiven Spielzug – so kommen Sie mit einer geringeren Strafe davon, wenn Sie ebenfalls defektiv spielen. Doch was wäre, wenn Dora sich loyal verhielte und mit Ihnen kooperierte? Dann würde Ihnen ein Verrat sogar den bestmöglichen Ausgang für sich bescheren, nämlich die komplette Straffreiheit.

Das Gefangenendilemma lässt sich für experimentelle Studien mit Probanden auch anders ausgestalten. Statt um die mildeste Strafe kann man um den höchsten Gewinn spielen, denn mathematisch ergibt sich dabei die identische Situation. Ein Beispiel: Wenn Spieler A dem Spielleiter 10 Euro gibt, so wird der Spielleiter 30 Euro an Spieler B auszahlen. Verweigert A die Zahlung, erhält B nichts. Umgekehrt gilt dasselbe – damit A Geld bekommt, muss B 10 Euro spenden. Als Team schneiden die Spieler auch hier am besten ab, wenn sie kooperieren. Bei egoistischer Betrachtung aber ist es wieder sinnvoll, defektiv zu spielen. Denn wenn A kooperiert und die 10 Euro zahlt, B diese Zahlung hingegen verweigert, hätte A einen Verlust zu verbuchen. Dann wäre es besser gewesen, ohne Gewinn nach Hause zu gehen. Umgekehrt: Kooperiert B, so nimmt A netto nur 20 Euro mit nach Hause, falls er sich ebenfalls loyal zeigt – die gespendeten 10 Euro sind dann ja vom Gewinn abzuziehen. Spielt A in dieser Situation aber defektiv, hätte er auf Kosten von B den maximalen Gewinn erzielt.

Man sieht sich immer zweimal

Anscheinend durchschauen viele Probanden das Gefangenendilemma im Experiment, wenn sie länger darüber nachdenken. Erstaunlich ist aber, dass sich Versuchspersonen aus dem Bauch heraus oft gegen die optimale egoistische Strategie entscheiden – wie Hilbe weiß: „Gibt man ihnen wenig Zeit zum Nachdenken, so dass sie instinktiv entscheiden müssen, dann handeln sie sehr viel kooperativer.“

Wie lässt sich das erklären? Die -Evolution müsste uns doch mit einem Bauchgefühl ausgestattet haben, das unseren Gewinn maximiert und die Verluste gering hält. Nun ist das klassische Gefangenendilemma eine sehr konstruierte Situation. Im echten Leben wird man den Mitspielern mehrfach begegnen, ganz nach dem Motto: Man sieht sich immer zweimal. Läuft das Spiel um die 30 Euro über viele Runden, so werden die beiden Spieler sich gegenseitig beobachten. Ein permanent defektiver Spieler hat dann schlechte Karten, denn ihm gegenüber wird sich auf lange Sicht niemand mehr kooperativ zeigen. Daher kann es sinnvoll sein, auf den maximal möglichen Betrag zu verzichten und Geld zu spenden, auch auf die Gefahr hin, ab und an verraten zu werden.

Bei einem solchen iterierten oder wiederholten Gefangenendilemma ist es sehr viel schwieriger, die optimale Strategie zu finden. Nach welchen Kriterien sollte man seinen Mitspieler beobachten? Findet man Muster, auf die man reagieren kann? Oder analysiert man einfach die eigenen Spielzüge und lernt, welches Verhalten sich auszahlt? Anscheinend lassen sich hier beliebig komplexe Szenarien durchspielen. Daher betont Hilbe, dass für modellhafte Betrachtungen Vereinfachungen vorgenommen werden müssen. Viele Studien zum iterierten Gefangenendilemma beschränken sich daher auf Memory One-Strategien. „Dabei nehmen wir einfach an, dass Spieler ihre Züge nur davon abhängig machen, was in der vorherigen Runde passiert ist“, so Hilbe. Man mag glauben, dass hier die altruistische Strategie, immer kooperativ zu spielen, am besten abschneidet. Schließlich haben beide Spieler auf lange Sicht am meisten davon, wenn sie zusammenarbeiten. Begegnet der Altruist jedoch einem Egoisten, so wird letzterer immer den Maximalgewinn einheimsen, während der Gutmensch auf der Strecke bleibt. Unter Spieltheoretikern wird die Strategie, immer zu kooperieren, als All C bezeichnet (da der Spieler in allen Zügen cooperative spielt), während das Gegenstück, der notorische Defektor, nach dem All D-Schema handelt (defective in jeder Runde).

Evolution am Computer

Modelliert man solche Szenarien am Computer, kann man unterschiedliche Strategien gegeneinander antreten lassen. Hilbe betrachtet dabei ganze Populationen aus virtuellen Spielern. Jeder Spieler wendet eine bestimmte Strategie an und vererbt diese auf seine Nachkommen. Wie viele Nachkommen er generiert, hängt davon ab, wie viel Gewinn ihm seine Spielzüge einbringen – eine ertragreiche Strategie steigert die Fitness. Nachkommen ersetzen nach dem Zufallsprinzip Individuen der Gruppe, so dass die Populationsgröße konstant bleibt. Auf diese Weise kann man Evolution am Computer betrachten und sieht, dass eine Population aus den altruistischen All C-Spielern von einem einzigen Egoisten mit All D sofort destabilisiert wird.

Gegen All D wiederum setzt sich tit for tat (TFT) durch, die „Wie Du mir, so ich Dir“-Strategie. Beim ersten Kontakt mit einem Artgenossen handelt ein TFT-Spieler kooperativ. Anschließend wiederholt er exakt die Handlung, die sein Mitspieler in der Vorrunde vollzogen hat. Daher ist TFT der All D-Variante überlegen. Denn während TFT-Individuen, die sich begegnen, Gewinne erzielen, gehen die All D-Egoisten auf lange Sicht leer aus.

Eine andere Strategie ist win-stay, lose-shift (WSLS). Dabei wird der eigene Zug aus der Vorrunde wiederholt, wenn einer der beiden bestmöglichen Gewinne erzielt wurde. Hat man also den Maximalbetrag von 30 Euro bekommen, so wird man auch beim nächsten Mal wieder defektiv spielen. Bei 20 Euro bleibt man beim kooperativen Verhalten. Sollte man hingegen in der schlechteren Hälfte platziert sein, so ändert man sein Spielverhalten im nächsten Zug. Dies bedeutet paradoxerweise, dass man in einigen Situationen kooperiert, obwohl der Gegner zuvor defektiv gespielt hat. Dabei, so Hilbe, setzt sich WSLS regelmäßig gegen TFT durch.

Manfred Milinski, im selben Institut wie Hilbe tätig, hatte in den 1980er Jahren Hinweise darauf gefunden, dass Dreistachlige Stichlinge nach dem TFT-Prinzip handeln, wenn sie größere Raubfische unter die Lupe nehmen (Nature 1987, 325(6103):433-5). Dabei ist es einerseits vorteilhaft, dem potenziellen Fressfeind möglichst nah zu kommen, um viele Informationen über ihn zu sammeln. Andererseits riskiert der Stichling, als Mahlzeit zu enden. Da zwei Stichlinge mehr Eindruck machen als einer, gehen sie oft im Team auf Erkundungstour. Hält sich aber ein Individuum zurück und lässt seinen Partner alleine vorpreschen, wird dieser beim nächsten Mal vorsichtiger sein. Umgekehrt, so legt Milinskis Experiment nahe, trauen sich auch ansonsten eher vorsichtige Individuen näher an den Feind heran, wenn sie zuvor feststellten, dass ihr Partner bei ihnen geblieben war. Das Gefangenendilemma ist also mehr als nur ein Zeitvertreib für verspielte Mathematiker. Es kann auch modellhaft Erklärungen liefern, wie kooperative Strategien sich in der Evolution durchsetzen konnten.

Kooperation mit Erpressern

Obwohl die Spielregeln für das iterierte Gefangenendilemma recht simpel erscheinen, wurde erst im vergangenen Jahr eine zuvor unbekannte Memory One-Strategie beschrieben, die die Autoren als extortion – Erpressung – bezeichnen (PNAS 2012, 109(26):10409-13). Hilbe wiederum hat diese Erpresser-Strategie zusammen mit Karl Sigmund und Martin Nowak, ebenfalls ein bekannter Name unter Spieltheoretikern, aufgegriffen und im Rahmen eines simulierten Evolutionsszenarios näher betrachtet. Da die erpresserische Strategie nicht nur mit Wahrscheinlichkeiten von genau 0 Prozent und genau 100 Prozent arbeitet, sondern auch Werte dazwischen herauskommen können, lässt sich kein so einfaches Schema angeben wie für TFT oder WSLS. Der Erpresser entscheidet gewissermaßen per Münzwurf, ob er kooperiert oder nicht. Allerdings ist diese Münze präpariert. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sie „kooperieren“ oder „defektieren“ anzeigt, wird über den Spielausgang der Vorrunde mit Hilfe von vier Gleichungen ermittelt. „Eigentlich gibt es nicht nur eine einzige Erpresserstrategie“, erklärt Hilbe, denn in den Gleichungen lassen sich für einige Parameter Werte frei wählen, so dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt. Dennoch haben all diese erpresserischen Strategien eine Gemeinsamkeit, erläutert er: „Ganz egal, welch raffinierte Strategie Sie spielen, als Erpresser spiele ich so, dass ich immer zumindest das bekomme, was Sie bekommen.“ Hilbe, Sigmund und Nowak haben nun untersucht, unter welchen Bedingungen sich Erpresser in einer Population durchsetzen können (PNAS 2013, 110(17):6913-8).

Das Besondere an einem Erpresser ist, dass man ihn auf lange Sicht nicht schlagen kann. Das bedeutet aber nicht, dass er deswegen auch hohe Gewinne einfährt. Gegen TFT und All D können Erpresser nicht gewinnen – sie sorgen lediglich dafür, dass auch ihre Gegenspieler keinen Ertrag größer als Null erhalten. Gegenüber WSLS und All C sichern sich Erpresser jedoch auf lange Sicht einen Gewinn, der auch noch den der Gegenspieler übersteigt. Hat man es als Spieler mit einem sturen Erpresser zu tun, so gibt es nur eine Möglichkeit, darauf zu reagieren: „Für Sie ist es dann am besten, immer zu kooperieren“, rät Hilbe. Der Erpresser wird einen zwar hin und wieder verraten und am Ende einen höheren Betrag als Sie mit nach Hause nehmen, doch diesen Gewinn des Gegenspielers kann man nur auf Kosten des eigenen Ertrags herunterdrücken. Entscheidet man sich, selbst zum Erpresser zu werden, gehen hingegen beide leer aus. „Wenn ich weiß, der andere erpresst mich, ist es für mich selbst besser, nicht auch zum Erpresser zu werden, denn damit stelle ich lediglich sicher, nicht weniger zu bekommen als mein Gegner“, so Hilbe.

Etwas anschaulicher ist Hilbes Beispiel aus dem Alltag. „Wenn man in einem Gruppenprojekt arbeitet, gibt es manchmal Personen, die gerade genug machen, dass man sie nicht rauswirft“, erklärt er. „Die tun gerade so viel, dass es für die anderen optimal wird, den Rest selber zu machen.“

Hilbe und seine Koautoren stellten bei ihren Untersuchungen fest, dass nur sehr kleine Populationen von Erpressern eingenommen werden können. In größeren Gemeinschaften setzt sich diese Strategie auf Dauer nicht durch. Denn je mehr Erpresser auftauchen, umso eher ist es für die anderen Spieler von Vorteil, zusammenzuarbeiten. „Dann fangen immer mehr Spieler an, gegen die Erpresser zu kooperieren“, so Hilbe. Eine erpresserische Strategie wirkt dabei wie ein Katalysator, der die Evolution in Richtung Kooperation lenkt. Übrig bleibt dann eine Gemeinschaft, in der man mit hoher Wahrscheinlichkeit auf großzügige Spieler trifft.

Schmarotzer und Symbionten

Noch spannender sind die Ergebnisse, wenn man zwei verschiedene Populationen simuliert. Ein Individuum aus Population A spielt dabei immer nur gegen Individuen aus Population B, und umgekehrt. Auf diese Weise lassen sich Beziehungen simulieren, wie sie zwischen einem Wirt und einem Parasiten herrschen. In der Regel ist der Parasit anpassungsfähiger, denn er vermehrt sich schneller und sollte somit in der Lage sein, flexibel auf den Wirt zu reagieren, wenn dieser seine Strategie ändert. Denn die Generationsdauer und Anzahl der Nachkommen ist beim Wirt klassischerweise geringer. Man spricht dabei vom Red Queen-Effekt, nach dem Kinderbuch „Alice im Wunderland“. Dort spielt die Rote Königin ein Spiel, bei dem man möglichst schnell laufen muss, um am selben Ort zu verbleiben. Ebenso muss der Parasit sich schnell verändern, um optimal an den Wirt angepasst zu bleiben. Nun sieht das Gefangenendilemma vor, dass nicht nur die Möglichkeit des Ausbeutens besteht; im Falle gegenseitiger Kooperation kann man auch voneinander profitieren. Ein Parasit kann somit auch als Symbiont agieren und für den Wirt profitabel sein. Um den Parasiten in Richtung Kooperation zu zwingen, ist es für den Wirt sinnvoll, eine erpresserische Strategie zu fahren. Erstaunlicherweise ist es dabei gerade ein Vorteil, unflexibel zu sein. Stößt der Parasit nämlich auf einen erpresserischen Wirt, so dauert es viele Parasitengenerationen, bis der Wirt durch einen möglicherweise weniger erpresserischen Nachkommen ersetzt wird. „Der Wirt ist aus Sicht des Parasiten stur“, bringt es Hilbe auf den Punkt. Der Parasit muss also eine kooperative Strategie wählen, wenn er seine eigene Fitness steigern will. Er wird vom Schmarotzer zum Symbionten. Dadurch zahlt sich wiederum die Erpresserstrategie des Wirts aus.

Auf diese Weise erklären Hilbe und seine Kollegen ihr Resultat: Erpresser gewinnen innerhalb der langsamer evolvierenden Population auf Dauer die Überhand. Vielleicht haben wir also nur deshalb Mitochondrien, weil unsere einzelligen Vorfahren sich äußerst stur gegenüber den bakteriellen Eindringlingen verhielten. Die Autoren sprechen hier vom Red King-Effekt als Gegenstück zum Red Queen-Effekt.

Instinkt für Zusammenarbeit

Nicht jeder Aspekt der Evolution lässt sich mit Modellen wie dem Gefangenendilemma abbilden. Für einzelne Beobachtungen liefert es aber manchmal plausible Erklärungen. „Ich muss dazu sagen, dass unser primäres Interesse in dieser Arbeit ein theoretisches war“, betont Hilbe. Dennoch interessiert er sich dafür, ob auch menschliche Probanden erpresserische Strategien im iterierten Gefangenendilemma anwenden, und unter welchen Bedingungen sie das tun. „Das hat noch niemand nachgeschaut“, stellt er fest und zeigt damit, dass das gute alte Gefangenendilemma noch lange nicht ausgedient hat.

Offenbar stärkt die Beschäftigung mit der Spieltheorie auch den Glauben an das Gute im Menschen: „Ich glaube, dass der Mensch einen Instinkt zum Kooperieren hat“, ist Hilbe sicher. Vielleicht lassen sich Erkenntnisse aus diesem Wissenschaftszweig ja auch gesellschaftspolitisch anwenden, um diesen genetisch fixierten Kooperationstrieb immer wieder bei jedem einzelnen von uns wach zu kitzeln.

Mario Rembold

(Foto: Photobucket/ulteriormotives)

(Der Artikel erschien gedruckt in der aktuellen Laborjournal-Ausgabe 7-8/2013 auf den Seiten 14-17)

Letzte Änderungen: 18.08.2013